受験英語と参考書の歴史2:戦後の英文解釈を中心に(その7;最終回)

6. 英語の学力低下と入試制度の限界

いよいよこのシリーズも最終回です。

これまでのまとめと、今後の展望について述べてみましょう。

これまでのまとめと、今後の展望について述べてみましょう。

ポイントは次の4点です。

つまり、「英文和訳では英語力が測定できない」という議論の結果ではなかったのです。

それどころか、連載第2回でも述べたように、「英文和訳や和文英訳によらなければ受験生の綜合的語学力を十分しらべることができない」として、1950年代前半には英文和訳が逆に増えたのです。

それどころか、連載第2回でも述べたように、「英文和訳や和文英訳によらなければ受験生の綜合的語学力を十分しらべることができない」として、1950年代前半には英文和訳が逆に増えたのです。

しかし、米国流の「客観テスト」への追従、高校生の学力多様化、何よりも受験生の急増と入試の複数化にへの対応、要するに採点の効率化のために、採点に手間のかかる英文和訳が消えていったのが実態でした。

もちろん、「英会話いのち!」と考える一部の英語教育関係者は、とりわけ和訳を毛嫌いしました。

しかし、基本的な英文が正確に読めずに、いったい何が「語れる」というのでしょう。

しかし、基本的な英文が正確に読めずに、いったい何が「語れる」というのでしょう。

10代後半の時期こそ、「語るべき自分」を磨く時期です。

そのために、外国語との格闘を通じで世界を知り、日英比較を通じて日本語を再認識し、和訳を通じて日本語の表現力を磨き、それによって自分の思考力を鍛える。

そのために、外国語との格闘を通じで世界を知り、日英比較を通じて日本語を再認識し、和訳を通じて日本語の表現力を磨き、それによって自分の思考力を鍛える。

この基本的な鍛錬もしないで(させないで)、いったい何をコミュニケートせよと言うのでしょう。

おっと、今はこの問題を深追いするときではありません。

大事なことは、日本の現実にあった外国語教育の方針を打ち立てることです。

その現実とは、以下の通りです。

・異言語との接触機会に乏しいディープなEFL環境としての日本の言語環境

・英語との言語的距離の遠さ

・文字言語としての日本語と、音声言語としての英語の相違

・周囲との協調を好み、口頭での自己主張を嫌う民族性

・40人近い過大な学級定員

・週3~5時間の過小な授業時間

・現実の主要な学習動機としての入試の存在

・英語との言語的距離の遠さ

・文字言語としての日本語と、音声言語としての英語の相違

・周囲との協調を好み、口頭での自己主張を嫌う民族性

・40人近い過大な学級定員

・週3~5時間の過小な授業時間

・現実の主要な学習動機としての入試の存在

明治以降の日本人が編み出してきた英文解釈法こそは、以上の条件を満たす画期的な英語学習法でした。

この基本的な条件は、現在も変わっていません。

ですから、多くの教員と生徒が、学習指導要領がどう変わろうが、実は英文解釈を行っているのです。(用語は「読解」や「リーディング」などに変わりましたが。)

ですから、多くの教員と生徒が、学習指導要領がどう変わろうが、実は英文解釈を行っているのです。(用語は「読解」や「リーディング」などに変わりましたが。)

大事なことは、明治以来の英文解釈法や、それを支える学校文法を排斥することではありません。

逆です。

逆です。

特に高校では、英文解釈法や学校文法を学校英語教育の中枢に据えることです。

その上で、その周囲に発音、会話、英作文、自己表現などを配置し、それぞれの力をつけさせていくことです。

その上で、その周囲に発音、会話、英作文、自己表現などを配置し、それぞれの力をつけさせていくことです。

実はこの見解は、戦前の英語教育界の重鎮だった岡倉由三郎が、主著『英語教育』(1911)で主張したことでした。

明治期の試行錯誤を通じてたどりついた、日本人にふさわしい学習法の結論だったのです。

明治期の試行錯誤を通じてたどりついた、日本人にふさわしい学習法の結論だったのです。

まず正確な和訳の力を付けることで、和訳なしでも読める力へと前進できるのです。

(ただし、直読直解には血のにじむような個人努力が必要で、通常の学校教育のレベルを超えています。)

(ただし、直読直解には血のにじむような個人努力が必要で、通常の学校教育のレベルを超えています。)

いわゆる「使える英語」とは、日常英会話のことではありません。

たとえば、ビジネス界で「使える英語」とは、「ウォールストリート・ジャーナル」や「ニューヨーク・タイムズ」などから情報を摂取し、それらに基づいた電子メールを英語で書ける能力です。

たとえば、ビジネス界で「使える英語」とは、「ウォールストリート・ジャーナル」や「ニューヨーク・タイムズ」などから情報を摂取し、それらに基づいた電子メールを英語で書ける能力です。

日本人が、普通の学校環境で、英文解釈という基礎訓練なしに、こうした「使える英語力」を身につけることができるというのは幻想です。

明治以降の英語教育の歴史が、そのことを物語っています。

明治以降の英語教育の歴史が、そのことを物語っています。

さて、最後に大事なことは、現在のような競争主義的な入試制度は、もはや歴史的に限界に来ているということです。

日本の子どもたちの学力は、強いられた「勉強」によるところが大きいのですが、これでは試験が済めば学びをやめてしまい、国民全体の教育レベルは高まりません。

こうした好成績は、学力世界一と言われるフィンランドと同様に、協同と平等の原理で自律的な学習者を育てた結果です。

日本でも、こうした協同と平等の教育へと舵を切ることが求められています。

たとえば「大学全入時代」を好機と捉えて大学入試制度を廃止し、ヨーロッパでは常識となっている高校卒業資格制度によって入学を保障してはどうでしょうか。

たとえば「大学全入時代」を好機と捉えて大学入試制度を廃止し、ヨーロッパでは常識となっている高校卒業資格制度によって入学を保障してはどうでしょうか。

そうした長期的な教育改革と連動させることで、協同と平等の原理を教育に持ち込むことができるのではないでしょうか。

この問題については、先日発売された大修館の『英語教育』7月号にも書きました。

この号の特集は「協同学習でよみがえる英語授業」で、これからの英語教育の方向性を示すものとして、ぜひ一読をお勧めします。

この号の特集は「協同学習でよみがえる英語授業」で、これからの英語教育の方向性を示すものとして、ぜひ一読をお勧めします。

これについては、稿を改めてご紹介します。

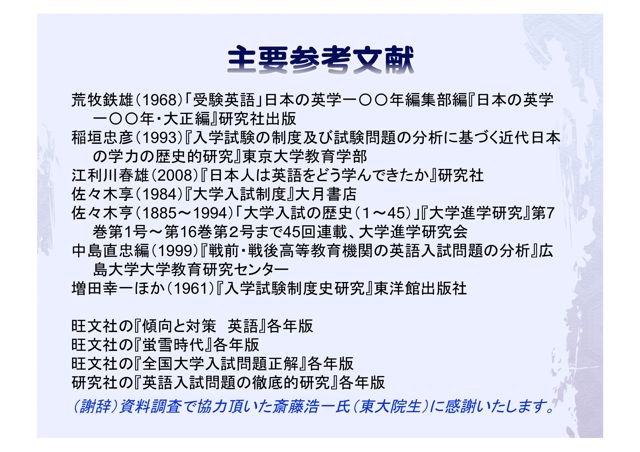

最後に、感謝を込めて本シリーズの主要参考文献を挙げます。